Building Information Modeling - BIM

Building Information Modeling (BIM) - Das digitale Miteinander in der Bauwelt

In einer zunehmend digitalen Welt verändert sich auch die Baubranche grundlegend. Building Information Modeling (BIM) steht dabei für eine tiefgreifende methodische und technologische Transformation, die alle Phasen eines Bauprojekts umfasst - von der ersten Idee bis zum Betrieb. Dieser Artikel führt umfassend in die Thematik ein und zeigt, warum BIM heute eine zentrale Rolle spielt.

In einer zunehmend digitalen Welt verändert sich auch die Baubranche grundlegend. Building Information Modeling (BIM) steht dabei für eine tiefgreifende methodische und technologische Transformation, die alle Phasen eines Bauprojekts umfasst - von der ersten Idee bis zum Betrieb. Dieser Artikel führt umfassend in die Thematik ein und zeigt, warum BIM heute eine zentrale Rolle spielt.

0. BIM Circular

Integration von BIM und Kreislaufwirtschaft: BIM wird als zentrales Werkzeug betrachtet, um Prinzipien der Kreislaufwirtschaft im Bauwesen zu implementieren. Dies umfasst die Planung für Wiederverwendung, Recycling und die Reduzierung von Abfällen und Emissionen.

Einsatz von Materialpässen: Durch die Verwendung von Materialpässen innerhalb von BIM-Modellen können Materialien effizient erfasst und für zukünftige Wiederverwendung oder Recycling identifiziert werden.

Planung des Rückbaus: BIM ermöglicht die frühzeitige Planung von Rückbauprozessen, wodurch Materialien gezielt zurückgewonnen und wiederverwendet werden können.

Modulares und serielles Bauen: Die Kombination von BIM mit modularen Bauweisen fördert die Wiederverwendbarkeit von Bauteilen und unterstützt nachhaltige Modernisierungen.

Lebenszyklusmanagement: BIM unterstützt das Management von Gebäuden über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg, einschließlich Betrieb, Wartung und eventualem Rückbau.

1. Was ist BIM? - Die BIM-Methodik verstehen

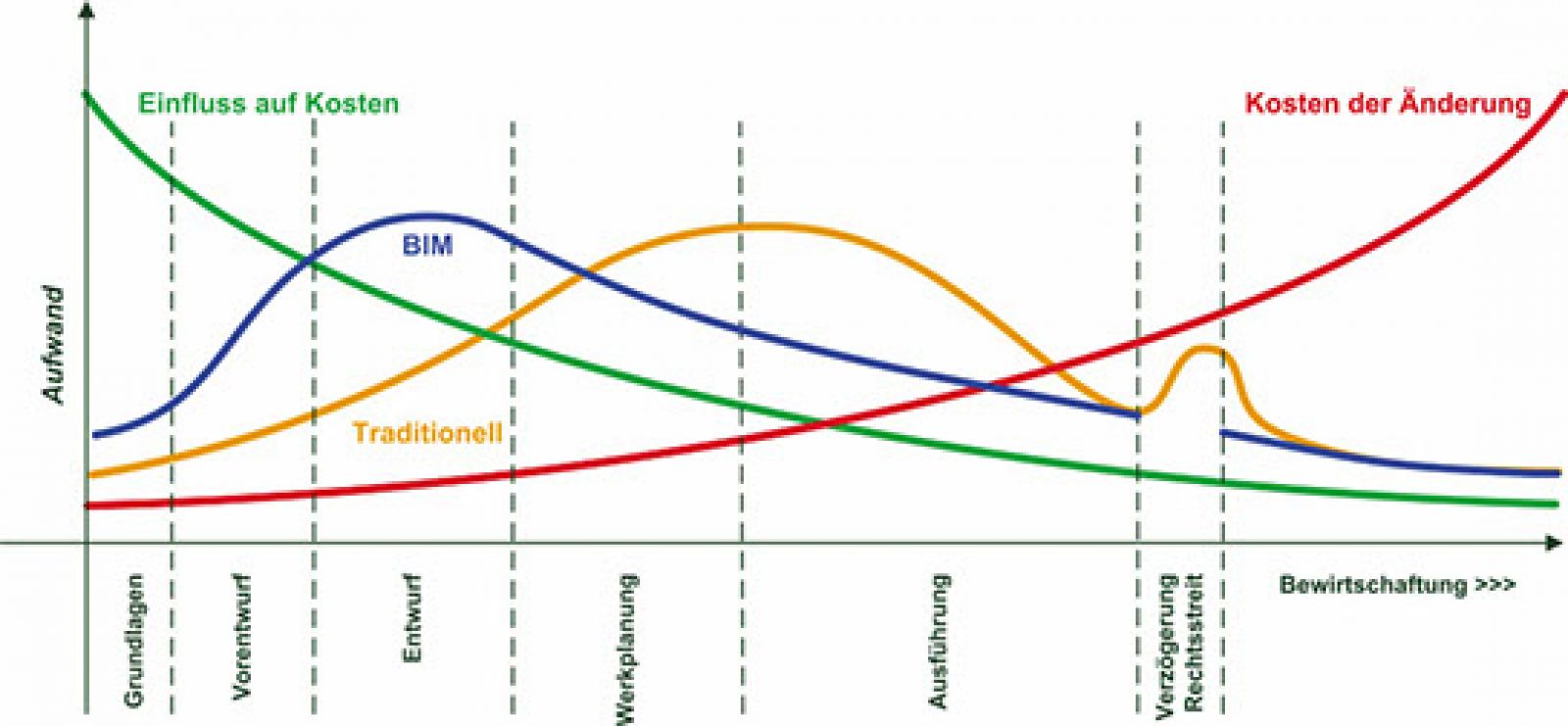

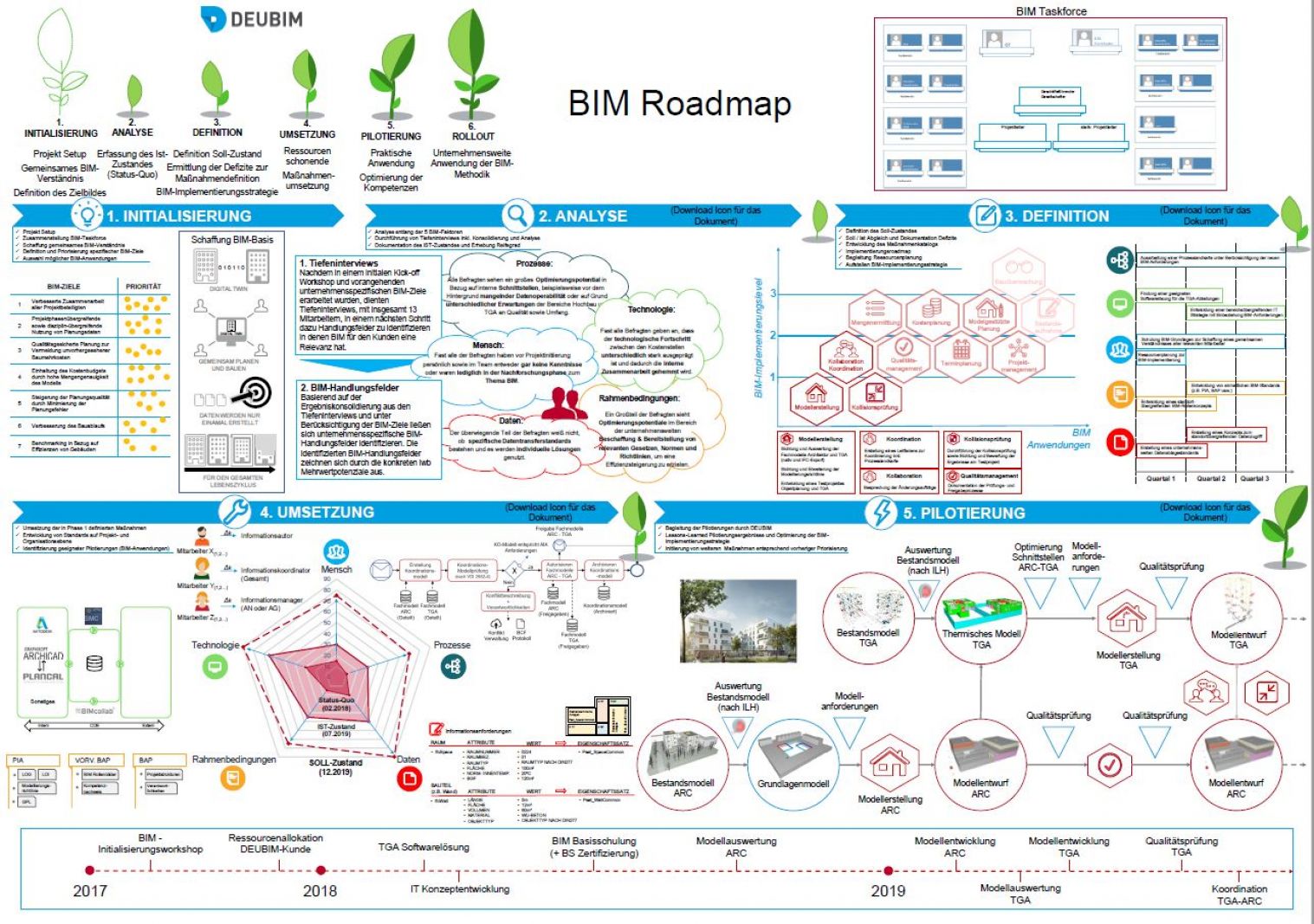

BIM ist keine Software, sondern eine Methodik, mit der alle relevanten Informationen eines Bauwerks digital modelliert, kombiniert und erfasst werden. Ziel ist es, eine gemeinsame Datenbasis zu schaffen, auf die alle Projektbeteiligten zugreifen können - interdisziplinär und über den gesamten Lebenszyklus hinweg.

Die Entscheidung für BIM ist strategischer Natur. Unternehmen definieren im Vorfeld ihre Ziele: Soll die Planung effizienter, die Ausführung präziser, der Betrieb kostengünstiger werden? BIM ermöglicht genau das - vorausgesetzt, es gibt eine klare Strategie und messbare Ziele.

In Deutschland gilt seit dem Stufenplan Digitales Planen und Bauen des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMVI, jetzt BMDV), dass öffentliche Infrastrukturprojekte des Bundes mit einem geschätzten Bauvolumen von über 5 Millionen Euro ab dem Jahr 2020 verpflichtend mit der BIM-Methode geplant und umgesetzt werden sollen.

2. BIM-Typen und ihre Vorteile: Little BIM, Big BIM, openBIM, closedBIM

• Little BIM beschreibt den Einsatz von BIM innerhalb eines Unternehmens oder einer Disziplin (z.B. nur in Architektur).

• Big BIM steht für die modellbasierte Zusammenarbeit mehrerer Disziplinen über Unternehmensgrenzen hinweg.

• closedBIM bedeutet, dass alle Projektpartner dieselbe Softwareplattform nutzen.

• openBIM setzt hingegen auf offene Standards wie IFC (Industry Foundation Classes) und BCF (BIM Collaboration Format), um einen herstellerunabhängigen Datenaustausch zu ermöglichen. Open BIM bietet dabei entscheidende Vorteile, darunter Interoperabilität und Zukunftssicherheit.

Gerade bei komplexen Projekten zeigt sich: Interdisziplinarität ist der Schlüssel zum Erfolg - und BIM ist das Werkzeug, das diese Zusammenarbeit strukturiert und effizient macht.

3. AIA und BAP - Zwei zentrale Dokumente

Zwei Dokumente bilden die Basis eines erfolgreichen BIM-Projekts:

• AIA (Auftraggeber-Informationsanforderungen): Definiert, welche Informationen der Auftraggeber wann und in welcher Qualität benötigt.

• BAP (BIM-Abwicklungsplan): Beschreibt, wie diese Anforderungen umgesetzt werden - von Prozessen über Datenstrukturen bis zu Verantwortlichkeiten.

Phase 0 der BIM-Methodik ist die strategische Vorbereitungsphase eines Bauprojekts. Bereits hier werden zentrale Grundlagen gelegt: Prozesse, Rahmenbedingungen und der gesamte Lebenszyklus - also Planen, Bauen und Betreiben - werden frühzeitig mitgedacht. Der Auftraggeber definiert seine Ziele, legt fest, ob und wie BIM eingesetzt wird, und erstellt die AIA. Auch konkrete BIM-Anwendungsfälle werden bestimmt. Ziel ist es, ein strukturiertes Fundament für die digitale Planung zu schaffen. Digitale Zwillinge (Digital Twins), die daraus entstehen können, ermöglichen später eine optimierte Betriebsführung und Instandhaltung.Beide sind Vertragsbestandteile und Grundlage für Projektsteuerung.

Die Phase 10 in der BIM-Methodik bezieht sich typischerweise auf den Betrieb und das Facility Management eines Bauwerks. Sie ist Teil des erweiterten Phasenmodells im Lebenszyklus eines Bauprojekts, das über die klassischen 9 Leistungsphasen der HOAI hinausgeht. Sie beginnt nach der Fertigstellung und Übergabe des Bauwerks. Die Phase 10 ist die langfristigste und oft wirtschaftlich bedeutendste Phase im Lebenszyklus eines Bauwerks. Durch BIM wird eine digitale Brücke zwischen Planung, Ausführung und Betrieb geschaffen - mit dem Ziel, Betriebskosten zu optimieren und Transparenz im Facility Management zu schaffen.

Wichtige Erfolgsfaktoren: klare Kommunikation, definierte Prozesse und eine gute Datenstruktur.

4. Rollen und Aufgaben im BIM-Projekt (VDI 2552-7)

Für die Umsetzung von BIM sind klar definierte Rollen erforderlich:

• BIM-Manager - Verantwortlich für die Gesamtstrategie und das übergeordnete Informationsmanagement.

• BIM-Koordinator - Schnittstelle zwischen Fachbereichen, prüft Modelle auf Konsistenz und Koordination.

• BIM-Modeller - Erstellt und pflegt das Fachmodell, z. B. Architektur, TGA oder Tragwerk.

• BIM-Nutzer - Verwendet Modelle zur Planung, Auswertung oder Analyse, etwa für Simulationen oder Kalkulationen.

Diese Rollen sorgen für Transparenz und klare Verantwortlichkeiten - ein Muss in jedem BIM-Projekt.

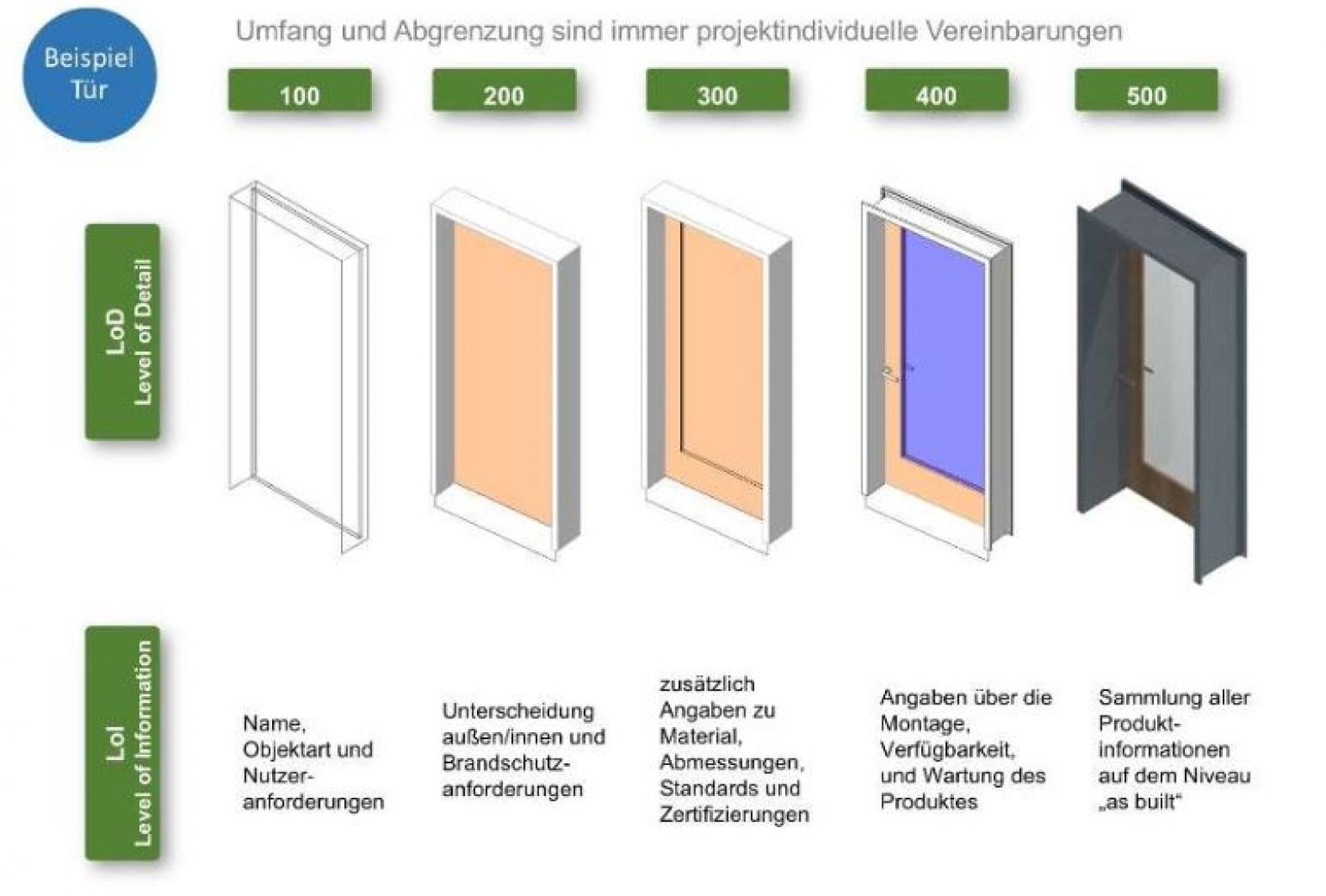

5. Detailtiefe in der Modellierung

Um die Qualität von Informationen zu sichern, unterscheidet man drei Ebenen:

• Level of Detail (LOD): Ausarbeitungsgrad des Modells.

• Level of Geometry (LOG): Geometrische Detaillierung des Modells

• Level of Information (LOI): Reine Dateninformation ohne Geometriebezug (z. B. Herstellerdaten).

Anmerkung: LOD = LOG + LOI

• PIM (Projektinformationsmodell): für Planung und Bauausführung

• AIM (Asset-Informationsmodell): für die Betriebsphase

STUFEN

LOD 100- Konzeptuell- Erste Entwurfsidee. Bauteile können symbolisch oder generisch dargestellt sein, ohne exakte Geometrie. Informationen (z. B. Kosten/m²) können nur überschlägig abgeleitet werden.

LOD 200- ungefähre Geometrie- Bauteile werden als generische Objekte mit ungefähren Größen, Positionen und Formen dargestellt. Erste strukturierte Informationen sind möglich.

LOD 300 - Präzise Geometrie- Die Elemente sind als spezifische Bauteile exakt modelliert - mit klarer Angabe von Form, Größe, Lage und Orientierung. Grundlage für Planungsfreigaben.

LOD 400 - Fertigung- Detaillierungsgrad für Herstellung und Montage. Die Elemente sind vollständig modelliert - inklusive Fertigungs- und Einbaudaten.

LOD 500 - Ist-Zustand (As-built)- Die Bauteile wurden nach tatsächlicher Ausführung im Modell verifiziert. Exakte Darstellung von Größe, Lage, Anzahl und Ausrichtung. Grundlage für das AIM-Modell im Gebäudebetrieb.

Diese Stufen helfen, Modelle in jeder Phase angemessen zu entwickeln und zu bewerten. Für eine erfolgreiche Zusammenarbeit ist eine einheitliche Definition und Abstimmung dieser Detail- und Informationsgrade im Projektteam unerlässlich.

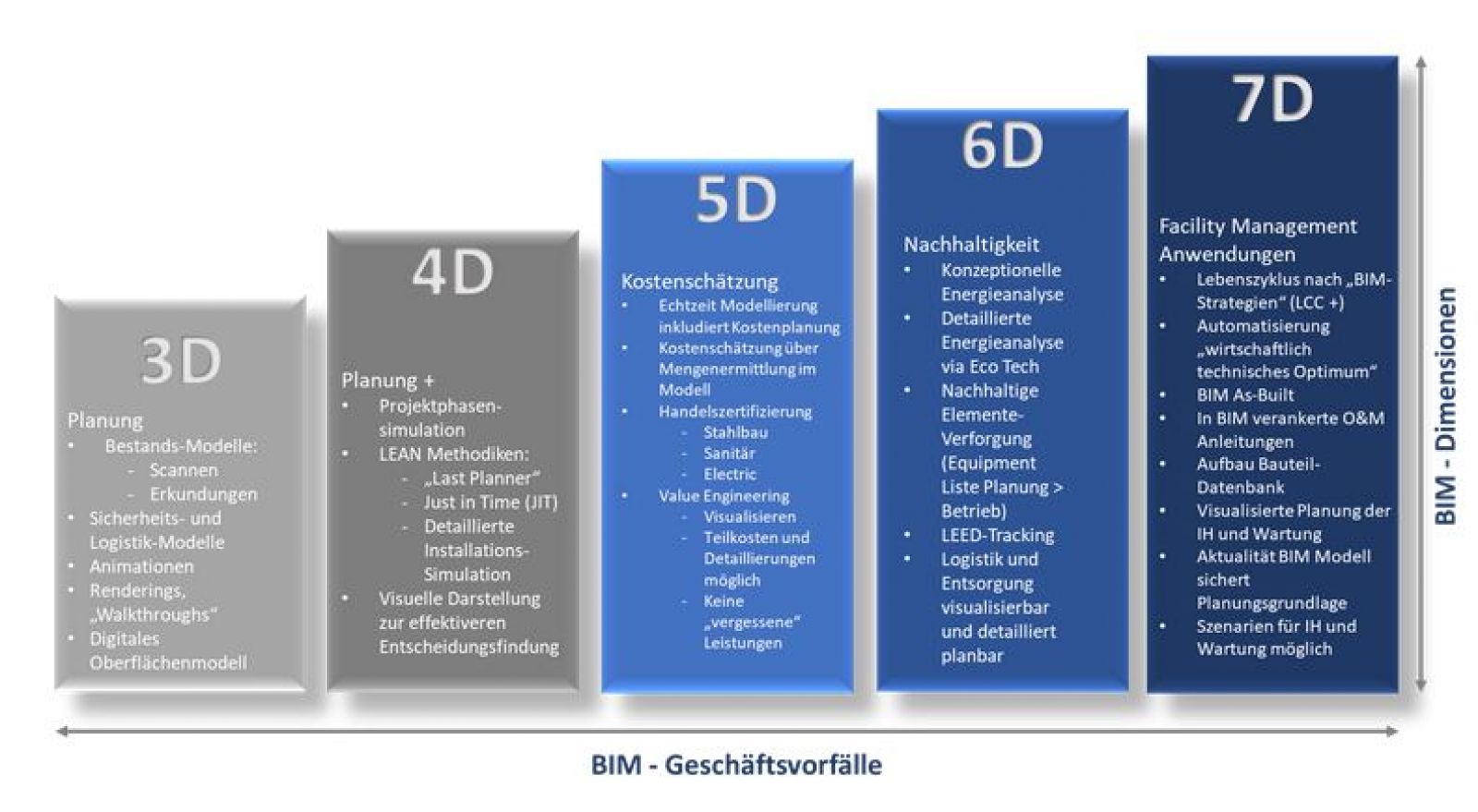

6. BIM Dimensionen

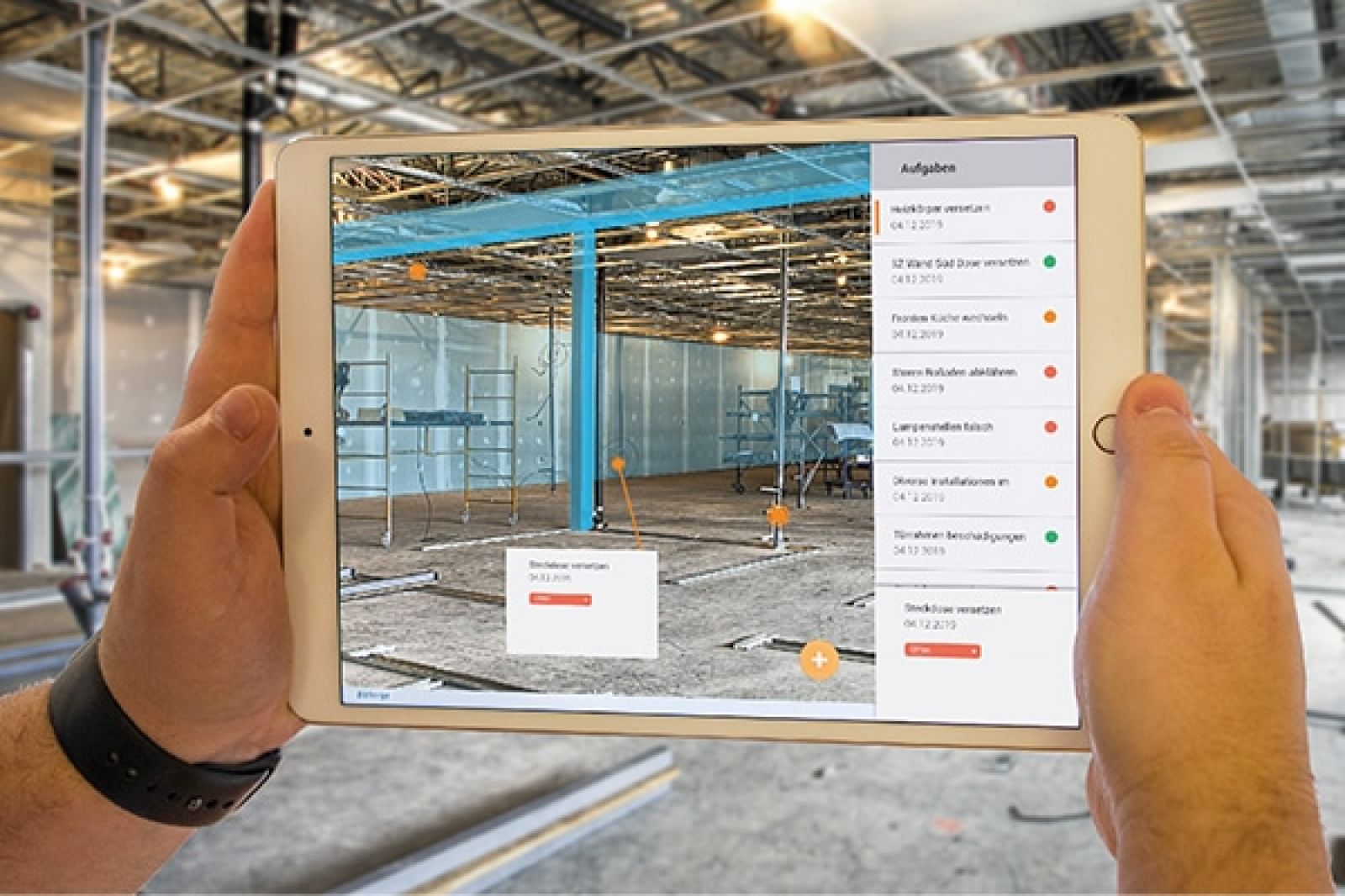

• 3D- Geometrische Planung- Erstellung von 3D-Modellen zur Visualisierung, Koordination und Kollisionsprüfung. Enthält digitale Bestands- und Sicherheitsmodelle, Animationen und virtuelle Begehungen

• 4D- Zeit/Bauablaufsimulation- Verknüpfung des 3D-Modells mit dem Zeitplan (Bauablauf). Simulation der Bauphasen, Terminsteuerung mit LEAN-Methoden (z. B. Last Planner, JIT). Unterstützt die Entscheidungsfindung.

• 5D- Kosten/Mengenermittlung- Integration von Kosteninformationen ins Modell. Ermöglicht Echtzeit-Kostenschätzungen, Mengenberechnungen und Value Engineering. Planung wird wirtschaftlich transparenter.

• 6D- Nachhaltigkeit/Energie- Erweiterung des Modells um Nachhaltigkeitsdaten: Energieanalysen, Lebenszyklusbewertungen, CO₂-Bilanzen, Materialverfolgung, LEED-Zertifizierung und Entsorgungsplanung.

• 7D- Betrieb/Facility Management- Nutzung des Modells für Betrieb und Instandhaltung. Unterstützung bei Wartung, Dokumentation, Planung von Szenarien und Betriebsoptimierung. Grundlage: BIM As-built.

7. Datenaustausch und Zusammenarbeit

Ein zentraler Erfolgsfaktor von BIM ist der offene Datenaustausch:

• buildingSMART entwickelt Standards wie IFC oder BCF für den modellbasierten Austausch und fördert offene, neutrale Standards für den herstellerunabhängigen Informationsaustausch

• IFC (Industry Foundation Classes) ist das bekannteste Austauschformat für BIM-Modelle und ein wesentlicher Teil der Umsetzung der Open BIM-Methode in Projekten.

• CDE (Common Data Environment) beschreibt die gemeinsame Datenumgebung, z. B. über Server oder cloudbasierte Plattformen. Den Einsatz von CDE nach ISO 19650 regelt die Informationsverwaltung inklusive Versonierung, Zugriffsrechte und Dokumentsstatus.

• MVD (Model View Definition) spezifiziert projekt- oder anwendungsfallspezifische IFC-Teilmengen für den Datenaustausch.

• IDM (Information Delivery Manual) beschreibt Prozesse und Informationsflüsse im Lebenszyklus.

• BCF (BIM Collaboration Format) ermöglicht modellbasierte Kommunikation und Problemberichte über Softwaregrenzen hinweg.

• Systeme müssen interoperabel sein, damit Informationen verlustfrei ausgetauscht werden können.

Ein gut definierter Workflow sorgt für Effizienz und Transparenz in der Zusammenarbeit aller Beteiligten.

In Revit-Projekten spielen drei definierte Koordinatenpunkte eine zentrale Rolle: der Projektbasispunkt, der Vermessungspunkt und der interne Basispunkt. Diese Punkte sind entscheidend für die korrekte Positionierung von Dateiverlinkungen, wie beispielsweise RVT- oder DWG-Dateien, und gewährleisten eine exakte räumliche Abstimmung der Modelle.

Besonders wichtig sind gemeinsam genutzte Koordinaten, die bei der interdisziplinären Zusammenarbeit, etwa zwischen Architektur und Technischer Gebäudeausrüstung (TGA), eine präzise Verortung der Modelle im Raum ermöglichen. Diese gemeinsamen Koordinaten sind ein Grundpfeiler für openBIM-Ansätze, da sie unabhängig von der eingesetzten Software intern genutzt werden können und somit die Integration verschiedener Disziplinen erleichtern.

Beim Verlinken von Revit- oder CAD-Dateien stehen verschiedene Optionen zur Verfügung, wie „Ursprung zu Ursprung“ oder „gemeinsames Koordinatensystem“. Die Wahl der richtigen Verlinkungsoption ist essenziell, um die Koordination mehrerer Teilmodelle im Rahmen von Big BIM-Projekten zu gewährleisten.

Zudem ermöglicht der Export von DWG-Dateien mit realen Koordinaten eine nahtlose Zusammenarbeit mit externen Beteiligten wie Vermessungsingenieuren, da die Modelle exakt im Raum verortet werden. Diese präzise Koordinierung aller Modelle ist ein wichtiger Baustein für einen effizienten und fehlerfreien Datenaustausch in BIM-Projekten.

8. Normen und Richtlinien

Für die Umsetzung von BIM gelten internationale, europäische und nationale Standards:

• DIN EN ISO 19650 - Internationale Norm für das Informationsmanagement über den Lebenszyklus von Bauwerken.

• ISO/TC 59/SC 13 (SN)- Information über Bauwerke

◦ ISO/TC 59/SC 13/TF 02 (BSI)- Geschäftsplanung und Strategie

◦ ISO/TC 59/SC 13/JWG 12 (SN)- Entwicklung von baubezogenen Datenstandards (z. B. IFC)

◦ ISO/TC 59/SC 13/WG 13 (BSI)- Kollaboratives Arbeiten über den Lebenszyklus hinweg

◦ ISO/TC 59/SC 13/WG 8 (NEN)- Handbuch zur Informationsbereitstellung (Information Delivery Manual, IDM)

◦ ISO/TC 59/SC 13/WG 2 (DS)- Klassifikation von Bauwerken

◦ ISO/TC 59/SC 13/WG 11(DIN)- Produktdaten für technische Gebäudeausrüstung

• VDI 2552 - Deutsche Richtlinienreihe zur praktischen Anwendung von BIM.

• CEN (Europäisches Komitee für Normung) - Koordiniert die europäische Normung.

• DIN SPEC 91400: Bauteilorientiertes Klassifikations- und Beschreibungssystem vergleichbar mit IFC.

• HOAI: Leistungsverzeichnisse sind methodenneutral; BIM-Leistungen gelten als besondere Leistungen.

• Vertragsklauseln (BIM-BVB) regeln modellbasierte Leistungen und deren Integration in bestehende Werkverträge.

Diese Normen gewährleisten Standardisierung und Vergleichbarkeit und bilden die Grundlage für eine einheitliche und qualitativ hochwertige BIM-Anwendung.

9. BIM KI- KI in Bauwesen

1. BIM als Basis für Künstliche Intelligenz

• Ohne strukturiertes und qualitätsgesichertes Datenmodell (BIM) kann KI im Bauwesen nicht sinnvoll arbeiten.

• KI benötigt standardisierte, maschinenlesbare Informationen - BIM liefert diese über LOD, IFC, BCF u. a.

• Die Qualität der KI hängt direkt von der Qualität der BIM-Daten ab („Garbage in - garbage out“).

2. Anwendungsfelder von KI im Bauwesen

• Automatisierte Mengenermittlung: KI kann Mengen, Massen und Kosten aus Modellen extrahieren und abgleichen.

• Vorhersagemodelle: Terminverzögerungen und Kostenüberschreitungen lassen sich durch KI frühzeitig erkennen.

• Planungsoptimierung: KI-gestützte Algorithmen verbessern Raumlayouts, Bauzeiten und Logistikplanung.

• Bauüberwachung und Qualitätssicherung: Bild- und Sensordaten lassen sich mit BIM-Modellen abgleichen (z. B. per Drohne).

3. Herausforderungen & Hemmnisse

• Datenschutz & Datensilos: Projektbeteiligte geben oft keine vollständigen Daten weiter.

• Mangel an Standardisierung: Unterschiedliche Datenformate und Modellierungsstandards erschweren KI-Nutzung.

• Vertrauen & Kontrolle: Viele Bauprofis zögern, Entscheidungen von KI-Systemen übernehmen zu lassen.

• Hoher Integrationsaufwand: KI muss in bestehende Software-Ökosysteme und BIM-Workflows integriert werden.

4. Zukunftsausblick & Potenziale

• KI wird als langfristige Schlüsseltechnologie gesehen, um Fachkräftemangel, Effizienzdruck und Nachhaltigkeitsanforderungen zu begegnen.

• KI kann repetitive Aufgaben automatisieren und Mitarbeitende entlasten.

• Kombination von BIM + KI = digitaler Assistent für Bauleiter, Planer und FM-Manager.

• Wichtig: Menschliche Expertise bleibt essenziell - KI unterstützt, ersetzt aber (noch) nicht.

10. BIM Glossar - Wichtige Begriffe im Überblick

Ein kleiner Auszug zentraler Begriffe:

• AIA / BAP - Informationsanforderungen und Abwicklungsplan.

• CDE - Gemeinsame Datenumgebung.

• Digital Twin - Digitales Abbild des realen Bauwerks.

• IFC - Standardformat für den modellbasierten Datenaustausch.

• LOD - Level of Detail bzw. Development.

BIM Glossar als PDF mit Erklärungen

Fazit

BIM ist weit mehr als nur digitales Zeichnen. Es ist eine methodische Herangehensweise, die Zusammenarbeit, Effizienz und Nachhaltigkeit im Bauwesen neu definiert. Wer heute in BIM investiert, baut nicht nur Gebäude - sondern Zukunft.

In Deutschland gilt seit dem Stufenplan Digitales Planen und Bauen des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMVI, jetzt BMDV), dass öffentliche Infrastrukturprojekte des Bundes mit einem geschätzten Bauvolumen von über 5 Millionen Euro ab dem Jahr 2020 verpflichtend mit der BIM-Methode geplant und umgesetzt werden sollen.

Integration von BIM und Kreislaufwirtschaft: BIM wird als zentrales Werkzeug betrachtet, um Prinzipien der Kreislaufwirtschaft im Bauwesen zu implementieren. Dies umfasst die Planung für Wiederverwendung, Recycling und die Reduzierung von Abfällen und Emissionen.

Einsatz von Materialpässen: Durch die Verwendung von Materialpässen innerhalb von BIM-Modellen können Materialien effizient erfasst und für zukünftige Wiederverwendung oder Recycling identifiziert werden.

Planung des Rückbaus: BIM ermöglicht die frühzeitige Planung von Rückbauprozessen, wodurch Materialien gezielt zurückgewonnen und wiederverwendet werden können.

Modulares und serielles Bauen: Die Kombination von BIM mit modularen Bauweisen fördert die Wiederverwendbarkeit von Bauteilen und unterstützt nachhaltige Modernisierungen.

Lebenszyklusmanagement: BIM unterstützt das Management von Gebäuden über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg, einschließlich Betrieb, Wartung und eventualem Rückbau.

1. Was ist BIM? - Die BIM-Methodik verstehen

BIM ist keine Software, sondern eine Methodik, mit der alle relevanten Informationen eines Bauwerks digital modelliert, kombiniert und erfasst werden. Ziel ist es, eine gemeinsame Datenbasis zu schaffen, auf die alle Projektbeteiligten zugreifen können - interdisziplinär und über den gesamten Lebenszyklus hinweg.

Die Entscheidung für BIM ist strategischer Natur. Unternehmen definieren im Vorfeld ihre Ziele: Soll die Planung effizienter, die Ausführung präziser, der Betrieb kostengünstiger werden? BIM ermöglicht genau das - vorausgesetzt, es gibt eine klare Strategie und messbare Ziele.

In Deutschland gilt seit dem Stufenplan Digitales Planen und Bauen des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMVI, jetzt BMDV), dass öffentliche Infrastrukturprojekte des Bundes mit einem geschätzten Bauvolumen von über 5 Millionen Euro ab dem Jahr 2020 verpflichtend mit der BIM-Methode geplant und umgesetzt werden sollen.

2. BIM-Typen und ihre Vorteile: Little BIM, Big BIM, openBIM, closedBIM

• Little BIM beschreibt den Einsatz von BIM innerhalb eines Unternehmens oder einer Disziplin (z.B. nur in Architektur).

• Big BIM steht für die modellbasierte Zusammenarbeit mehrerer Disziplinen über Unternehmensgrenzen hinweg.

• closedBIM bedeutet, dass alle Projektpartner dieselbe Softwareplattform nutzen.

• openBIM setzt hingegen auf offene Standards wie IFC (Industry Foundation Classes) und BCF (BIM Collaboration Format), um einen herstellerunabhängigen Datenaustausch zu ermöglichen. Open BIM bietet dabei entscheidende Vorteile, darunter Interoperabilität und Zukunftssicherheit.

Gerade bei komplexen Projekten zeigt sich: Interdisziplinarität ist der Schlüssel zum Erfolg - und BIM ist das Werkzeug, das diese Zusammenarbeit strukturiert und effizient macht.

3. AIA und BAP - Zwei zentrale Dokumente

Zwei Dokumente bilden die Basis eines erfolgreichen BIM-Projekts:

• AIA (Auftraggeber-Informationsanforderungen): Definiert, welche Informationen der Auftraggeber wann und in welcher Qualität benötigt.

• BAP (BIM-Abwicklungsplan): Beschreibt, wie diese Anforderungen umgesetzt werden - von Prozessen über Datenstrukturen bis zu Verantwortlichkeiten.

Phase 0 der BIM-Methodik ist die strategische Vorbereitungsphase eines Bauprojekts. Bereits hier werden zentrale Grundlagen gelegt: Prozesse, Rahmenbedingungen und der gesamte Lebenszyklus - also Planen, Bauen und Betreiben - werden frühzeitig mitgedacht. Der Auftraggeber definiert seine Ziele, legt fest, ob und wie BIM eingesetzt wird, und erstellt die AIA. Auch konkrete BIM-Anwendungsfälle werden bestimmt. Ziel ist es, ein strukturiertes Fundament für die digitale Planung zu schaffen. Digitale Zwillinge (Digital Twins), die daraus entstehen können, ermöglichen später eine optimierte Betriebsführung und Instandhaltung.Beide sind Vertragsbestandteile und Grundlage für Projektsteuerung.

Die Phase 10 in der BIM-Methodik bezieht sich typischerweise auf den Betrieb und das Facility Management eines Bauwerks. Sie ist Teil des erweiterten Phasenmodells im Lebenszyklus eines Bauprojekts, das über die klassischen 9 Leistungsphasen der HOAI hinausgeht. Sie beginnt nach der Fertigstellung und Übergabe des Bauwerks. Die Phase 10 ist die langfristigste und oft wirtschaftlich bedeutendste Phase im Lebenszyklus eines Bauwerks. Durch BIM wird eine digitale Brücke zwischen Planung, Ausführung und Betrieb geschaffen - mit dem Ziel, Betriebskosten zu optimieren und Transparenz im Facility Management zu schaffen.

Wichtige Erfolgsfaktoren: klare Kommunikation, definierte Prozesse und eine gute Datenstruktur.

4. Rollen und Aufgaben im BIM-Projekt (VDI 2552-7)

Für die Umsetzung von BIM sind klar definierte Rollen erforderlich:

• BIM-Manager - Verantwortlich für die Gesamtstrategie und das übergeordnete Informationsmanagement.

• BIM-Koordinator - Schnittstelle zwischen Fachbereichen, prüft Modelle auf Konsistenz und Koordination.

• BIM-Modeller - Erstellt und pflegt das Fachmodell, z. B. Architektur, TGA oder Tragwerk.

• BIM-Nutzer - Verwendet Modelle zur Planung, Auswertung oder Analyse, etwa für Simulationen oder Kalkulationen.

Diese Rollen sorgen für Transparenz und klare Verantwortlichkeiten - ein Muss in jedem BIM-Projekt.

5. Detailtiefe in der Modellierung

Um die Qualität von Informationen zu sichern, unterscheidet man drei Ebenen:

• Level of Detail (LOD): Ausarbeitungsgrad des Modells.

• Level of Geometry (LOG): Geometrische Detaillierung des Modells

• Level of Information (LOI): Reine Dateninformation ohne Geometriebezug (z. B. Herstellerdaten).

Anmerkung: LOD = LOG + LOI

• PIM (Projektinformationsmodell): für Planung und Bauausführung

• AIM (Asset-Informationsmodell): für die Betriebsphase

STUFEN

LOD 100- Konzeptuell- Erste Entwurfsidee. Bauteile können symbolisch oder generisch dargestellt sein, ohne exakte Geometrie. Informationen (z. B. Kosten/m²) können nur überschlägig abgeleitet werden.

LOD 200- ungefähre Geometrie- Bauteile werden als generische Objekte mit ungefähren Größen, Positionen und Formen dargestellt. Erste strukturierte Informationen sind möglich.

LOD 300 - Präzise Geometrie- Die Elemente sind als spezifische Bauteile exakt modelliert - mit klarer Angabe von Form, Größe, Lage und Orientierung. Grundlage für Planungsfreigaben.

LOD 400 - Fertigung- Detaillierungsgrad für Herstellung und Montage. Die Elemente sind vollständig modelliert - inklusive Fertigungs- und Einbaudaten.

LOD 500 - Ist-Zustand (As-built)- Die Bauteile wurden nach tatsächlicher Ausführung im Modell verifiziert. Exakte Darstellung von Größe, Lage, Anzahl und Ausrichtung. Grundlage für das AIM-Modell im Gebäudebetrieb.

Diese Stufen helfen, Modelle in jeder Phase angemessen zu entwickeln und zu bewerten. Für eine erfolgreiche Zusammenarbeit ist eine einheitliche Definition und Abstimmung dieser Detail- und Informationsgrade im Projektteam unerlässlich.

6. BIM Dimensionen

• 3D- Geometrische Planung- Erstellung von 3D-Modellen zur Visualisierung, Koordination und Kollisionsprüfung. Enthält digitale Bestands- und Sicherheitsmodelle, Animationen und virtuelle Begehungen

• 4D- Zeit/Bauablaufsimulation- Verknüpfung des 3D-Modells mit dem Zeitplan (Bauablauf). Simulation der Bauphasen, Terminsteuerung mit LEAN-Methoden (z. B. Last Planner, JIT). Unterstützt die Entscheidungsfindung.

• 5D- Kosten/Mengenermittlung- Integration von Kosteninformationen ins Modell. Ermöglicht Echtzeit-Kostenschätzungen, Mengenberechnungen und Value Engineering. Planung wird wirtschaftlich transparenter.

• 6D- Nachhaltigkeit/Energie- Erweiterung des Modells um Nachhaltigkeitsdaten: Energieanalysen, Lebenszyklusbewertungen, CO₂-Bilanzen, Materialverfolgung, LEED-Zertifizierung und Entsorgungsplanung.

• 7D- Betrieb/Facility Management- Nutzung des Modells für Betrieb und Instandhaltung. Unterstützung bei Wartung, Dokumentation, Planung von Szenarien und Betriebsoptimierung. Grundlage: BIM As-built.

7. Datenaustausch und Zusammenarbeit

Ein zentraler Erfolgsfaktor von BIM ist der offene Datenaustausch:

• buildingSMART entwickelt Standards wie IFC oder BCF für den modellbasierten Austausch und fördert offene, neutrale Standards für den herstellerunabhängigen Informationsaustausch

• IFC (Industry Foundation Classes) ist das bekannteste Austauschformat für BIM-Modelle und ein wesentlicher Teil der Umsetzung der Open BIM-Methode in Projekten.

• CDE (Common Data Environment) beschreibt die gemeinsame Datenumgebung, z. B. über Server oder cloudbasierte Plattformen. Den Einsatz von CDE nach ISO 19650 regelt die Informationsverwaltung inklusive Versonierung, Zugriffsrechte und Dokumentsstatus.

• MVD (Model View Definition) spezifiziert projekt- oder anwendungsfallspezifische IFC-Teilmengen für den Datenaustausch.

• IDM (Information Delivery Manual) beschreibt Prozesse und Informationsflüsse im Lebenszyklus.

• BCF (BIM Collaboration Format) ermöglicht modellbasierte Kommunikation und Problemberichte über Softwaregrenzen hinweg.

• Systeme müssen interoperabel sein, damit Informationen verlustfrei ausgetauscht werden können.

Ein gut definierter Workflow sorgt für Effizienz und Transparenz in der Zusammenarbeit aller Beteiligten.

In Revit-Projekten spielen drei definierte Koordinatenpunkte eine zentrale Rolle: der Projektbasispunkt, der Vermessungspunkt und der interne Basispunkt. Diese Punkte sind entscheidend für die korrekte Positionierung von Dateiverlinkungen, wie beispielsweise RVT- oder DWG-Dateien, und gewährleisten eine exakte räumliche Abstimmung der Modelle.

Besonders wichtig sind gemeinsam genutzte Koordinaten, die bei der interdisziplinären Zusammenarbeit, etwa zwischen Architektur und Technischer Gebäudeausrüstung (TGA), eine präzise Verortung der Modelle im Raum ermöglichen. Diese gemeinsamen Koordinaten sind ein Grundpfeiler für openBIM-Ansätze, da sie unabhängig von der eingesetzten Software intern genutzt werden können und somit die Integration verschiedener Disziplinen erleichtern.

Beim Verlinken von Revit- oder CAD-Dateien stehen verschiedene Optionen zur Verfügung, wie „Ursprung zu Ursprung“ oder „gemeinsames Koordinatensystem“. Die Wahl der richtigen Verlinkungsoption ist essenziell, um die Koordination mehrerer Teilmodelle im Rahmen von Big BIM-Projekten zu gewährleisten.

Zudem ermöglicht der Export von DWG-Dateien mit realen Koordinaten eine nahtlose Zusammenarbeit mit externen Beteiligten wie Vermessungsingenieuren, da die Modelle exakt im Raum verortet werden. Diese präzise Koordinierung aller Modelle ist ein wichtiger Baustein für einen effizienten und fehlerfreien Datenaustausch in BIM-Projekten.

8. Normen und Richtlinien

Für die Umsetzung von BIM gelten internationale, europäische und nationale Standards:

• DIN EN ISO 19650 - Internationale Norm für das Informationsmanagement über den Lebenszyklus von Bauwerken.

• ISO/TC 59/SC 13 (SN)- Information über Bauwerke

◦ ISO/TC 59/SC 13/TF 02 (BSI)- Geschäftsplanung und Strategie

◦ ISO/TC 59/SC 13/JWG 12 (SN)- Entwicklung von baubezogenen Datenstandards (z. B. IFC)

◦ ISO/TC 59/SC 13/WG 13 (BSI)- Kollaboratives Arbeiten über den Lebenszyklus hinweg

◦ ISO/TC 59/SC 13/WG 8 (NEN)- Handbuch zur Informationsbereitstellung (Information Delivery Manual, IDM)

◦ ISO/TC 59/SC 13/WG 2 (DS)- Klassifikation von Bauwerken

◦ ISO/TC 59/SC 13/WG 11(DIN)- Produktdaten für technische Gebäudeausrüstung

• VDI 2552 - Deutsche Richtlinienreihe zur praktischen Anwendung von BIM.

• CEN (Europäisches Komitee für Normung) - Koordiniert die europäische Normung.

• DIN SPEC 91400: Bauteilorientiertes Klassifikations- und Beschreibungssystem vergleichbar mit IFC.

• HOAI: Leistungsverzeichnisse sind methodenneutral; BIM-Leistungen gelten als besondere Leistungen.

• Vertragsklauseln (BIM-BVB) regeln modellbasierte Leistungen und deren Integration in bestehende Werkverträge.

Diese Normen gewährleisten Standardisierung und Vergleichbarkeit und bilden die Grundlage für eine einheitliche und qualitativ hochwertige BIM-Anwendung.

9. BIM KI- KI in Bauwesen

1. BIM als Basis für Künstliche Intelligenz

• Ohne strukturiertes und qualitätsgesichertes Datenmodell (BIM) kann KI im Bauwesen nicht sinnvoll arbeiten.

• KI benötigt standardisierte, maschinenlesbare Informationen - BIM liefert diese über LOD, IFC, BCF u. a.

• Die Qualität der KI hängt direkt von der Qualität der BIM-Daten ab („Garbage in - garbage out“).

2. Anwendungsfelder von KI im Bauwesen

• Automatisierte Mengenermittlung: KI kann Mengen, Massen und Kosten aus Modellen extrahieren und abgleichen.

• Vorhersagemodelle: Terminverzögerungen und Kostenüberschreitungen lassen sich durch KI frühzeitig erkennen.

• Planungsoptimierung: KI-gestützte Algorithmen verbessern Raumlayouts, Bauzeiten und Logistikplanung.

• Bauüberwachung und Qualitätssicherung: Bild- und Sensordaten lassen sich mit BIM-Modellen abgleichen (z. B. per Drohne).

3. Herausforderungen & Hemmnisse

• Datenschutz & Datensilos: Projektbeteiligte geben oft keine vollständigen Daten weiter.

• Mangel an Standardisierung: Unterschiedliche Datenformate und Modellierungsstandards erschweren KI-Nutzung.

• Vertrauen & Kontrolle: Viele Bauprofis zögern, Entscheidungen von KI-Systemen übernehmen zu lassen.

• Hoher Integrationsaufwand: KI muss in bestehende Software-Ökosysteme und BIM-Workflows integriert werden.

4. Zukunftsausblick & Potenziale

• KI wird als langfristige Schlüsseltechnologie gesehen, um Fachkräftemangel, Effizienzdruck und Nachhaltigkeitsanforderungen zu begegnen.

• KI kann repetitive Aufgaben automatisieren und Mitarbeitende entlasten.

• Kombination von BIM + KI = digitaler Assistent für Bauleiter, Planer und FM-Manager.

• Wichtig: Menschliche Expertise bleibt essenziell - KI unterstützt, ersetzt aber (noch) nicht.

10. BIM Glossar - Wichtige Begriffe im Überblick

Ein kleiner Auszug zentraler Begriffe:

• AIA / BAP - Informationsanforderungen und Abwicklungsplan.

• CDE - Gemeinsame Datenumgebung.

• Digital Twin - Digitales Abbild des realen Bauwerks.

• IFC - Standardformat für den modellbasierten Datenaustausch.

• LOD - Level of Detail bzw. Development.

BIM Glossar als PDF mit Erklärungen

Fazit

BIM ist weit mehr als nur digitales Zeichnen. Es ist eine methodische Herangehensweise, die Zusammenarbeit, Effizienz und Nachhaltigkeit im Bauwesen neu definiert. Wer heute in BIM investiert, baut nicht nur Gebäude - sondern Zukunft.

In Deutschland gilt seit dem Stufenplan Digitales Planen und Bauen des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMVI, jetzt BMDV), dass öffentliche Infrastrukturprojekte des Bundes mit einem geschätzten Bauvolumen von über 5 Millionen Euro ab dem Jahr 2020 verpflichtend mit der BIM-Methode geplant und umgesetzt werden sollen.